文|半夏

编辑|辣么说

一条生命的消逝,往往让人措手不及。

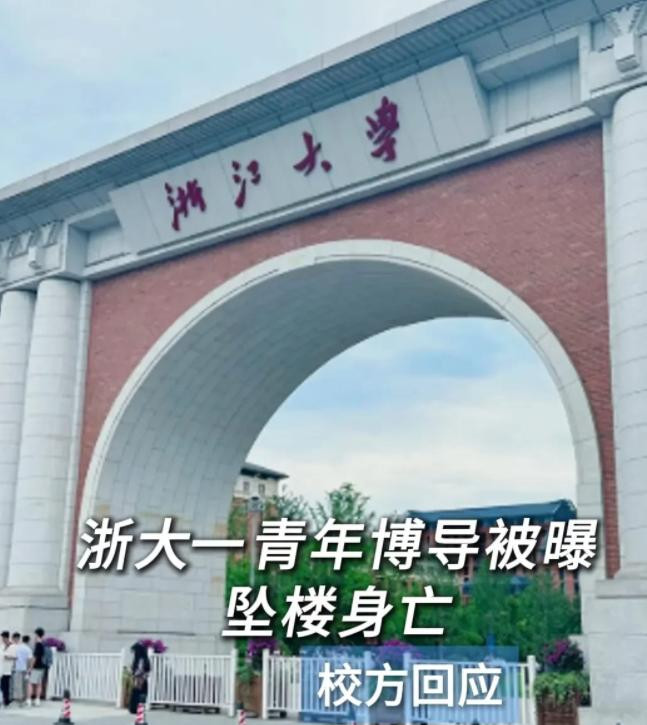

浙江大学,一向是无数学子心中的圣地,却在8月5日传出一则令人沉痛的消息——一位年仅35岁的青年博导,在学校以极端的方式告别世界。

浙江大学一博导跳楼身亡,才35岁

8月4日中午,浙大紫金港校区,阳光再明媚,也掩盖不了突如其来的噩耗。

多位网友先后在社交平台爆料,说校内一位老师跳楼身亡。

消息来得太突然,连最冷静的旁观者都忍不住一阵心慌,35岁,正是拼搏的年纪。

可他却选择提前谢幕,把所有人都留在原地,满脑子问号。

这不是第一次高校传来噩耗,近两年,高校圈里类似的悲剧频发,可这次不一样。

浙大,这个顶尖学府,这么年轻的博士生导师,走得太突然,太令人唏嘘,消息一出,学校内网照片也流传了出来。

甚至有学生在现场亲眼所见,现场一片慌乱,急救人员在抢救,鞋子都撞飞了,画面太揪心,照片很快就被删得一干二净。

死者信息曝光

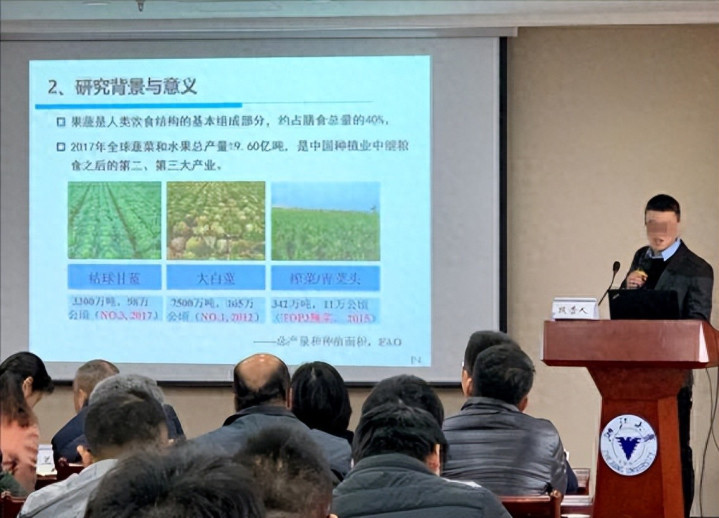

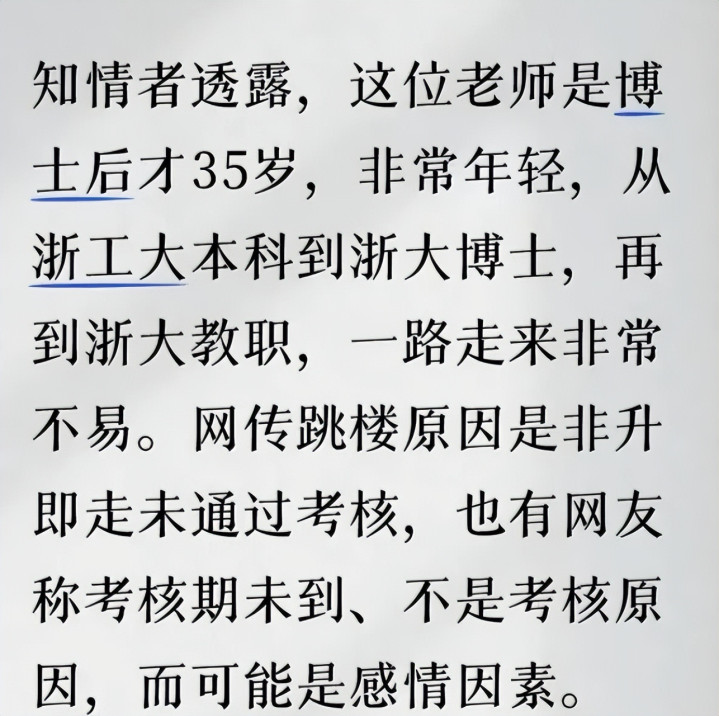

爆料的内容越来越多,细节也开始浮出水面,死者叫杜某某,2020年才入职浙大,生物系统工程与食品科学学院的特聘副研究员,博士后出身,博士生导师。

35岁,浙工大本科,浙大博士,一路靠自己拼出来的励志典范。

研究方向相当前沿——果蔬采收装备、农业机器人、仿生软体机器人,放到任何一个招聘会都能成为焦点。

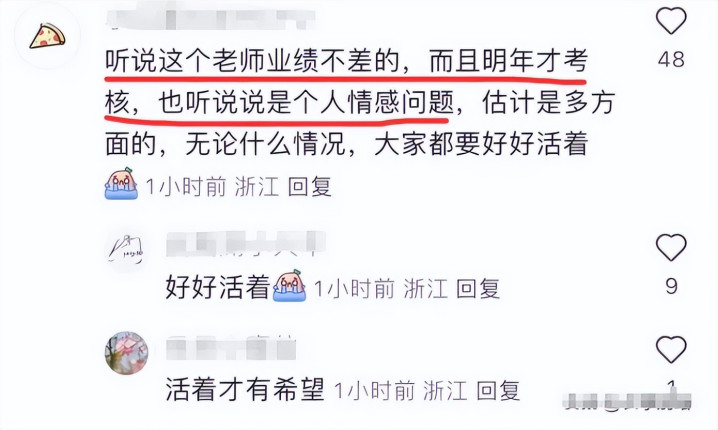

杜某某业绩不错,平时工作很拼。

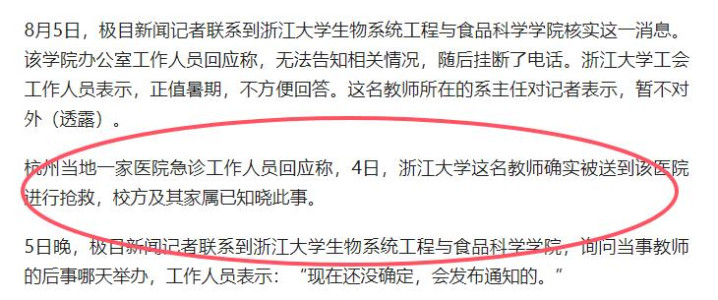

校方回应

事情发酵得很快,媒体、校友、吃瓜群众都在等学校表态,但校方态度一如既往地谨慎,被问到细节,工作人员都是“无法告知”,电话立刻挂断。

正值暑假,工会那边也说“现在不方便回应”,甚至连葬礼日期都没定,家属刚刚被通知,校方一句话“会发布通知”,把一切都推给一脸懵的记者。

校方的低调,让外界更加疑惑,有人开始猜测,是不是有难言之隐?是不是学校怕影响声誉?

而这一切都扑朔迷离,不过现场的画面、抢救的细节、医院的回应,全都实锤了一个事实——杜某某确实已经离开了。

好友曝自杀原因

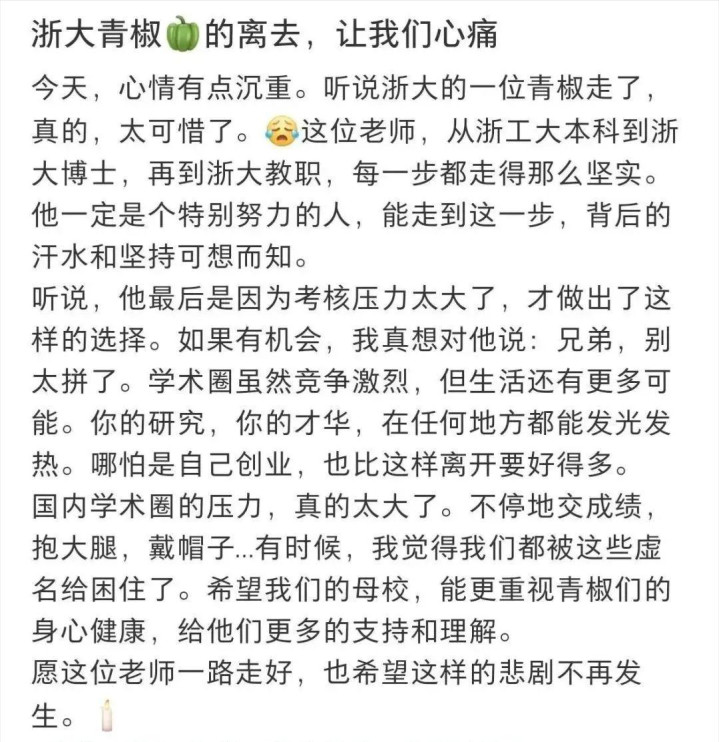

杜某某跳楼身亡后,杜某某的好友纷纷发声,两人学生时代一起打篮球,毕业后一起进教职圈。

在好友的文字中,满是震惊和难以接受。

谁能想到,这样一个所有人都觉得“前途无量”“前途光明”的人,会突然跳下高楼,?

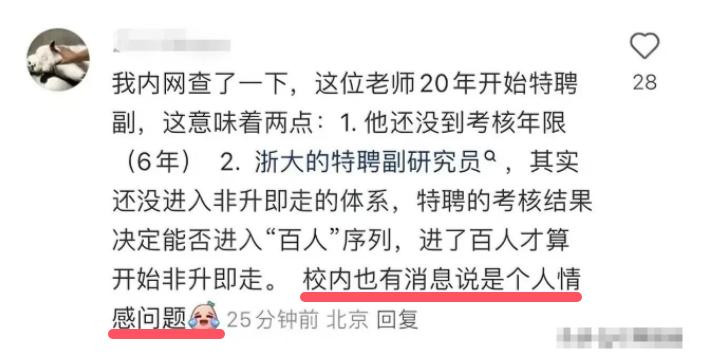

关于原因,网上说法五花八门,有人说他考核没过,非升即走压力大,很快,有熟悉他的好友站出来辟谣。

特聘副研究员距离“非升即走”还有两年,根本没有今年就被淘汰的说法,考核压力不是导火索。

那到底是为什么?有知情人爆料,说杜某某感情生活一度受挫,情绪长期低落。

我们知道感情问题就像一根刺,没人能替他拔掉。

据他的好友说,他的业绩不错,然而他却走不出内心的死胡同。

还有人说,是多方面压力叠加,事业、生活、情感,最后压垮了他。

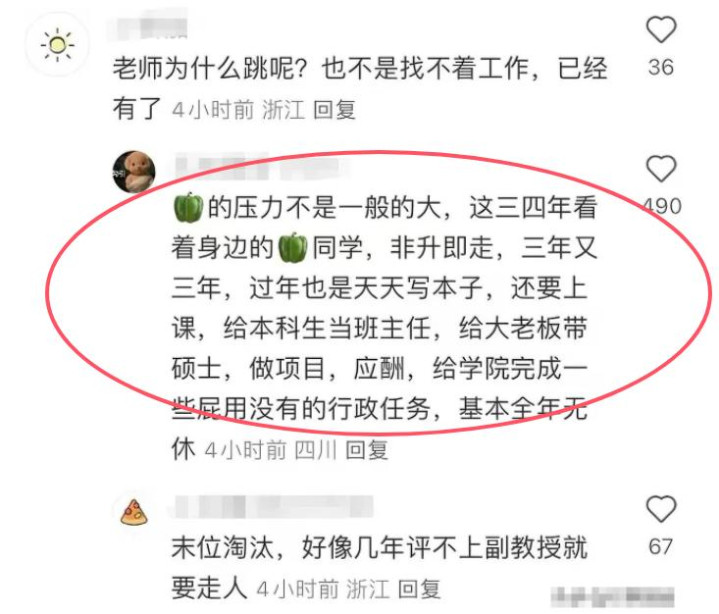

其实,杜某某的故事并不独特,只是这次轮到他被推到聚光灯下,高校青年教师,这个群体外表光鲜,福利看起来不错,寒暑假多,收入还行。

可谁知道,他们要拼多少?非升即走,业绩考核,论文、项目、教学、带学生、社会关系,每一样都能压垮人。

三年又三年,假期也在写论文做项目,长年累月的高压,精神和肉体都在透支。

尤其是顶尖高校,竞争激烈,没人敢松懈,外人羡慕他们的头衔和光环,只有他们自己知道,多少个夜晚是靠咖啡和压力撑下来的。

杜某某离世后,朋友圈里全是悼念,他的成长路径、学术成就、励志标签,被好友反复提起。

但这些“闪光点”,在生命面前只剩下苍白无力,好友说,生死面前无小事,其他的一切在时间长轴上都微不足道,活着最重要。

看似风光的教职圈,其实早就千疮百孔,青年学者们一边忍着孤独,一边拼命内卷。

教学任务、学术研究、考核压力,情感生活、人生规划,哪一块崩了,都可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

杜某某的故事,不过是无数年轻学者的缩影。

有网友说,现在活着的人,每天都在劝自己、劝别人要好好活着,可真正撑不住的时候,没人能拉你一把。

父母花了二十多年,把孩子送上了顶尖高校的讲台,最后却只能在葬礼上送别。

白发人送黑发人,这种痛,任谁都受不了。

结语

这起事件不只是个别悲剧,更是整个学术圈、教职圈的警钟。

一个再优秀的青年教师,也可能因为情感问题、情绪困扰、压力失控而走到极端。

任何光鲜的外表,都可能掩盖着无数的挣扎和眼泪。

每个在高压下生活的人,都不应该孤单,哪怕被淘汰,也不要轻易放弃生命,人生不止一条路,活着,才有希望。

哪怕一时看不到出路,也要学会给自己减压,别让名利和外界的评价绑架了自己的生活。

炒股可以杠杆的平台,手机股票配资平台,实盘配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。